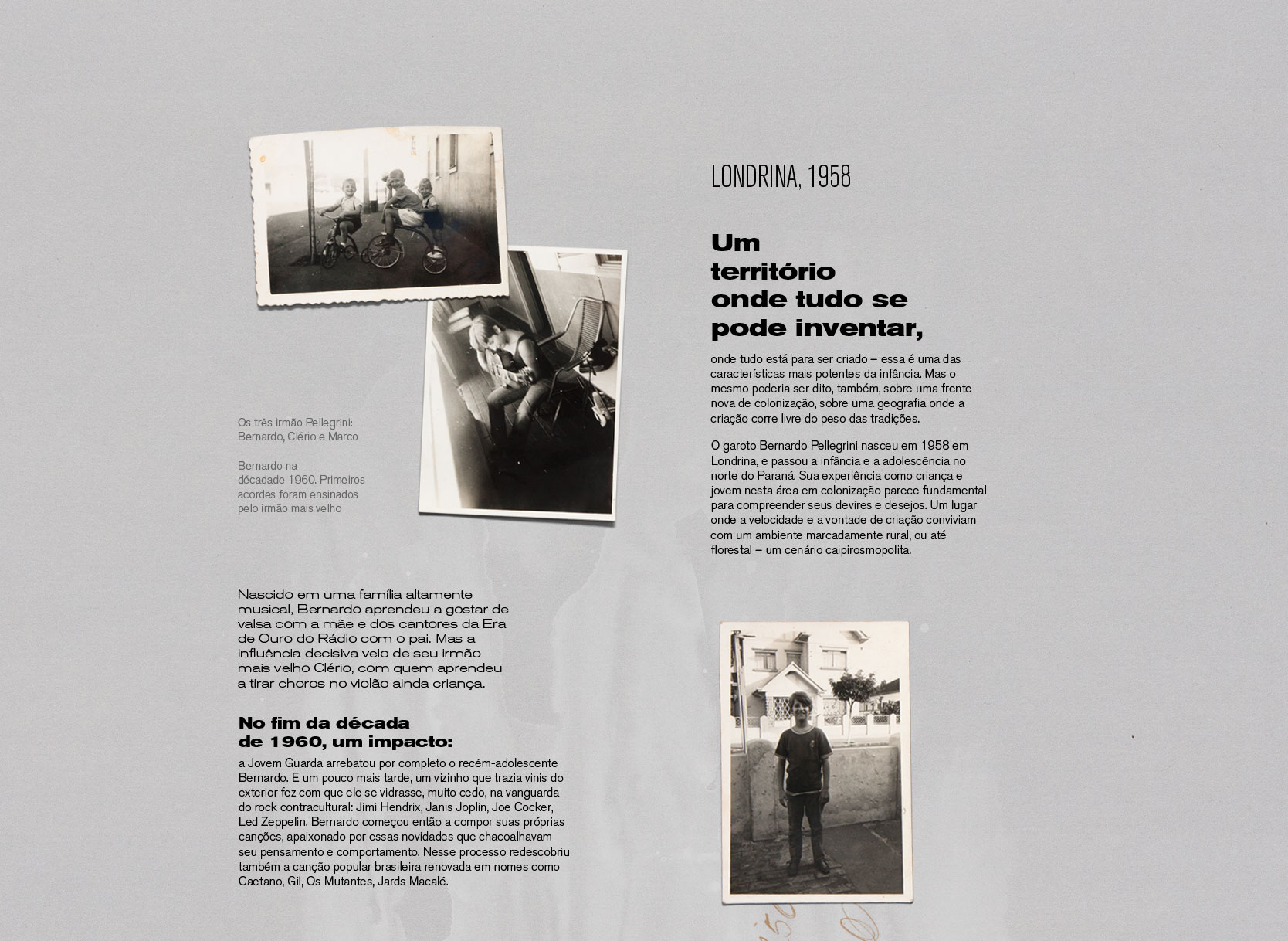

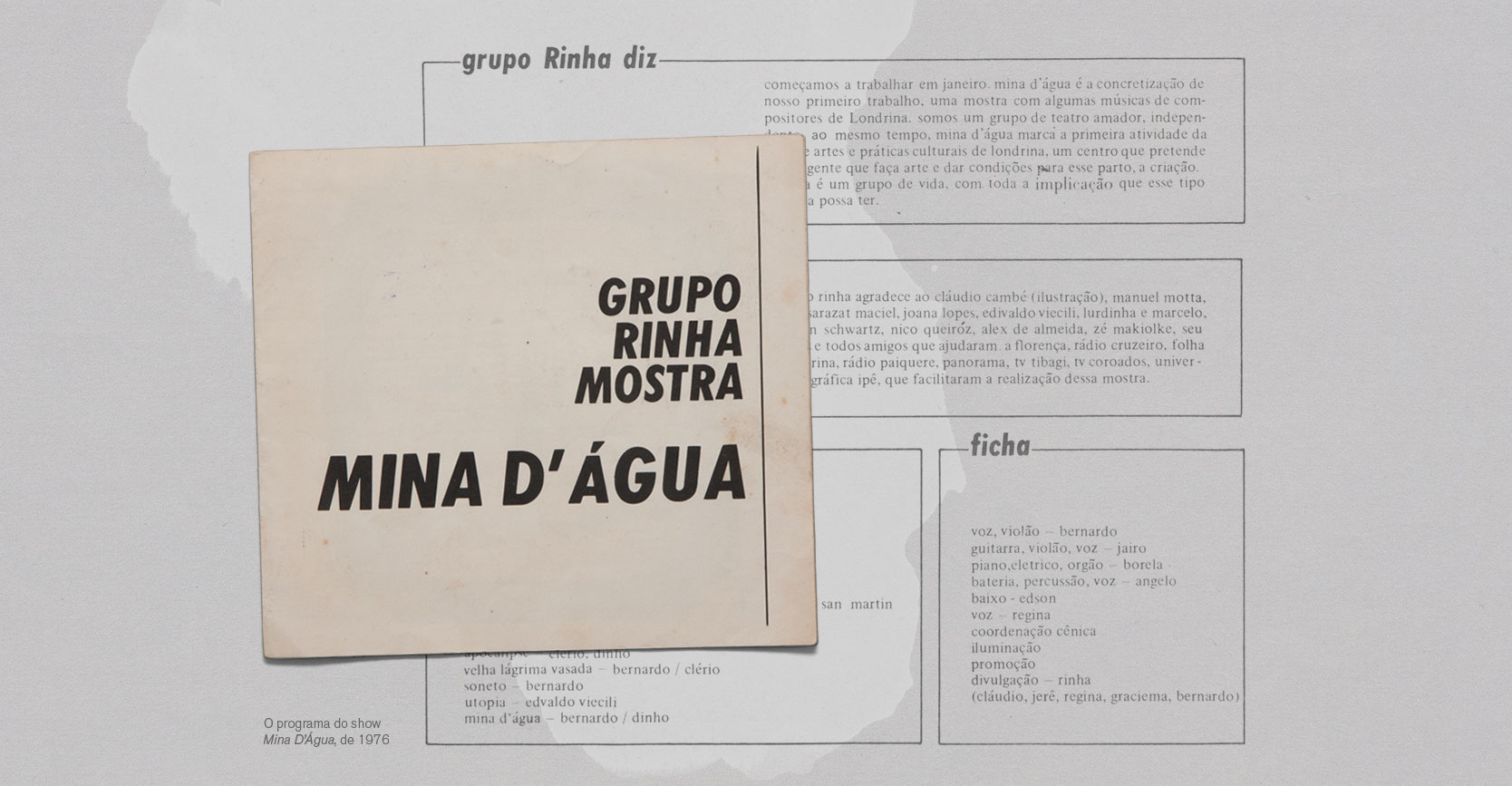

MINA D’ÁGUA

O Grupo Rinha e o Conjunto O Tempo vão apresentar nos dias 18, 19 e 20 uma mostra de músicas de compositores londrinenses. Cerca de 15 composições de autores de Londrina serão mostradas, além de duas músicas de Chico Buarque desconhecidas da maioria do público. A mostra é promovida pelo próprio Rinha, e o conjunto é responsável pela harmonização das músicas. Os ingressos vão custar 10 cruzeiros e a renda será revertida para a primeira montagem teatral do grupo.

Widson Schwartz

A estreia está marcada para o dia 18 de junho, no Teatro Universitário. As músicas são de Clério e Bernardo Pellegrini, Itamar Assumpção e Edwaldo Viecili, com letras de Domingos Pellegrini Jr., Marcos Rocha, Paulo San Martin e Carlos Arruda. Uma parte das músicas já participou de festivais em Londrina e região, mas a maioria permanece inédita devido à falta de condições para que os compositores da cidade mostrem seu trabalho. O acompanhamento musical, com arranjos de Clério e Bernardo fica por conta do conjunto “O Tempo”, e a organização cênica, divulgação e promoção do show é do Grupo Rinha. Ao mesmo tempo, “Mina D’Água” marca a primeira atividade visando a formação, em Londrina, de um núcleo cultural que englobe vários tipos de trabalhos artísticos.

Essa é a sexta apresentação, em público, de músicas de Londrina. De todas elas, apenas a primeira, “Na Boca do Bode”, teve boa aceitação de público, apesar do bom nível dos outros trabalhos. Os ensaios para montagem de “Mina D’Água” continuam. Haverá alguns ensaios no Teatro Universitário para adaptação sonora e cênica. Os cartazes divulgando o acontecimento já estão sendo espalhados em Londrina e região.

O RINHA

“Mina D’Água” marca a primeira atividade do Grupo Rinha. Responsável por toda a coordenação cênica, iluminação, divulgação e promoção da mostra, o Rinha é formado por ex-integrantes de grupos teatrais da cidade. A ideia da montagem da mostra partiu da necessidade de fundos para a montagem de “O Rei da Vela”, que atualmente tramita na censura federal e que deverá começar a ser montado em fins de junho.

Formado por José Claudio Rodrigues, Regina Estela Fonseca, Edson Roberto Vicente, Bernardo Pellegrini e Graciema da Graça, o Rinha começou a trabalhar com “Mina D’Água” em fins de janeiro, quando procurou músicos amadores. A ideia básica era reunir vários compositores de Londrina e, através de um intercâmbio de novos trabalhos, fazer uma seleção de músicas que pudessem ser apresentadas em público. Devido a inúmeras dificuldades de contatos, essa possibilidade foi afastada, pois todos os compositores mantêm atividades profissionais que os impossibilitam de trabalhar amadoristicamente, o mesmo acontecendo com músicos profissionais.

A total incompreensão por parte de instituições ligadas à cultura local, a dificuldade de contatos com instrumentistas levou o grupo ao desânimo. Diante da falta de infraestrutura cultural, ficou constatado que seria impossível conseguir músicos que se dispusessem a trabalhar amadoristicamente.

A TRAJETÓRIA DO DESÂNIMO

Segundo os integrantes do Rinha, existem muitas dificuldades para a montagem desse tipo de trabalho. Primeiro – afirmam – porque a música em Londrina nunca foi estruturada no sentido de dar condições aos compositores de criar.

Claudio Rodrigues afirma: “Quando a gente começou a trabalhar em ‘Mina D’Água’ só existia uma vontade muito grande de fazer. A coisa era meio utópica, mas conforme a gente ia dando passos, ia vendo as dificuldades. Até que chega uma hora em que o negócio não vai mais pra frente. Daí o desânimo toma conta”.

Para o grupo Rinha, a única solução foi procurar músicos fora de Londrina. Depois dos contatos e dos ensaios marcados, ficaram constatadas também as dificuldades provenientes desse tipo de contato. É Claudio quem fala: “Nesse caso, também as dificuldades surgiram. Primeiro existia o problema da locomoção. O pessoal não podia vir a Londrina. E segundo que eram também músicos profissionais que, além de desenvolver esse trabalho, teriam que continuar fazendo bailes. E o principal inconveniente é o local de ensaio, uma vez que o Teatro Universitário tem sua agenda lotada durante vários dias da semana e nos dias que sobravam os músicos não podiam aparecer, pois tinham compromisso com seus conjuntos”.

Os integrantes do Rinha viram também que seria difícil trabalhar metodicamente no Teatro Universitário. Edson Roberto Vicente explica: “A aparelhagem sonora do Teatro está em péssimas condições. E, apesar da boa vontade dos funcionários da Universidade, não foram tomadas providências com relação ao fato. Por outro lado, existe a dificuldade de ensaios. As pessoas atualmente só podem entrar no Teatro com um acompanhante que seja funcionário da Universidade, conforme norma da Coordenadoria de Assuntos Culturais. Mas essa norma dificulta e burocratiza o trabalho, pois os funcionários não são remunerados pela Universidade para acompanharem os grupos durante os ensaios. E os grupos amadores vivem brigando contra as dificuldades financeiras. Pagar hora extra justa para esse funcionário implica em investimento arriscado. Por isso, todas as vezes que nós conseguimos ensaiar podem ser atribuídas à boa vontade do funcionário do Teatro Universitário”.

Para Claudio Rodrigues não existiu outra alternativa a não ser partir para a contratação de um conjunto profissional: “Já no começo do mês, o Vadinho, baterista londrinense, nos indicou o conjunto O Tempo, que poderia trabalhar com a gente por um preço razoável. Então nós entramos num acordo: vamos pagar 4 mil cruzeiros para três dias de apresentação. Por outro lado, existem despesas de promoção, como cartazes, etc… É um risco que nós resolvemos correr. Se não tiver público, nós vamos tirar dinheiro de nosso bolso para poder pagar o conjunto. Em troca disso, nós temos um lugar de ensaio seguro, uma aparelhagem boa e a independência com relação à qualquer instituição. Só existe mesmo é o risco de pagarmos para poder cantar, pois em Londrina não existe nenhum auxílio de promotor cultural, não existe, principalmente, nenhuma união ou órgão que auxilie”.

AS MINAS D’ÁGUAS

O primeiro show promovido em Londrina com músicas de autores londrinenses foi “Na Boca do Bode”, que reunia quase 10 compositores locais, além de um conjunto contratado para a apresentação. O sucesso de público nos três dias de apresentação provou, segundo os organizadores, que em Londrina existe público para esse tipo de trabalho. Um dos motivos do sucesso, garante um participante, foi o ineditismo do acontecimento.

“Naquela época – afirma – não existia, por exemplo, um circuito universitário, que possibilitou ao público, posteriormente, um contato com os maiores nomes da música popular brasileira. Isso, em termos, tornou a coisa meio comum e pouca gente, hoje, tá disposta a ver o que se faz em termos de música em Londrina”.

E essa falta de incentivo para o público acarreta, também, uma falta de incentivo para os compositores. Tanto que a maioria deles, hoje em dia, não mora mais em Londrina: foram tentar a sorte em grandes centros, onde existem maiores possibilidades. É o caso de Itamar Assumpção e Arrigo Barnabé, por exemplo, que formaram um conjunto em São Paulo e estão programando apresentações em várias cidades brasileiras.

Outros shows com compositores da cidade foram tentados, como “Amiro e Chico, Vivo ou Morto”, “Amiro, Capricórnio e Virgem” e uma mostra de Itamar Assumpção e Valter Guimarães no auditório da Associação Médica, mas sem sucesso. As únicas oportunidades para o pessoal da cidade continuam sendo os festivais universitários, que cada vez foram se fechando mais, tanto em termos de público como em termos de incentivo e condições de trabalho.

Em fins de 74 aconteceu o último show com músicas de Londrina: “Coração de Árvore”, montado por alguns londrinenses que estudam fora e mais compositores universitários de São Paulo ligados a esse pessoal. Apesar do bom nível musical e artístico de “Coração de Árvore”, o sucesso de público não foi muito grande. Nos trabalhos amadores a falta de público representa falta de incentivo no trabalho. Em termos financeiros, os investimentos foram pequenos, ficando o grupo livre de prejuízos.

O mesmo grupo que montou “Coração de Árvore” viajou com esse espetáculo para Apucarana e Curitiba, divulgando o trabalho. Agora, eles também preparam um novo show, que deverá ser apresentado em Londrina e em outras cidades da região, na segunda quinzena de julho.

O TEMPO

O Tempo foi formado há dois anos, com a união de cinco músicos. Como todo conjunto profissional de Londrina, ele se mantém através de bailes e promoções de gênero. Atualmente, é formado por Jairo Abreu, Angelo Antonio Borela, Edson dos Santos Abreu e Angelo Pereira de Souza.

Como a maioria dos conjuntos de Londrina (existem 5 grupos musicais na cidade), eles tocam de tudo. Desde tango até rock. Jairo, considerado atualmente um dos melhores guitarristas solo de Londrina, explica:

“É impossível, atualmente, o músico profissional fazer o que gosta. Ele tem que satisfazer vários tipos de público com vários tipos de música. Se a gente vai fazer um baile, por exemplo, em uma cidade pequena e o pessoal só quer saber de música sertaneja, nós temos que tocar. Essa é a dificuldade. Acho que a saída está para músicos não profissionais”.

Segundo Jairo, mesmo músicas americanas interpretadas não são as melhores. Ele mesmo explica: “O que a gente mais toca em bailes, eu acho, são sambas e músicas americanas. A gente toca também música romântica, Jovem Guarda, música de Odair José, se precisar, mas o que o público quer mais é mesmo música americana e samba. É gozado que ninguém ouve nem o samba puro e nem a boa música americana. Eles pedem rock e essas coisas todas, mas se o músico for tocar coisa boa americana, por exemplo, ele corre o risco de ser apedrejado. O negócio tem que ser na base da música comercial, que o pessoal ouve no rádio”.

Edson dos Santos Abreu, baixista, empresário e dono da aparelhagem do conjunto, pensa da mesma maneira. Para ele, a única distinção existente é a música comercial ou não: “Nós procuramos sempre transar de tudo, em termos musicais. Acho que isso dá uma experiência muito boa para o instrumentista, como no caso de ‘Mina D’Água’”.

Edson é o mais antigo integrante do conjunto. Já havia tocado em outros grupos quando resolveu o seu próprio. Atualmente, a aparelhagem do Tempo é formada de três stones, um aparelho de voz e uma câmera de eco, além dos instrumentos. Eles já fizeram cerca de 50 bailes e têm experiências com casas noturnas.

Angelo, o baterista, foi o último a ingressar no grupo. Toca há quase quatro anos e começou com um pequeno grupo de pessoas fazendo música na vila onde mora, como a maioria dos instrumentistas que depois ingressam em conjuntos de bailes.

Já Borela, organista, toca desde os 13 anos de idade. Além do órgão, tem experiências com vários instrumentos do gênero. Em “Mina D’Água” vai tocar também piano e sanfona, da mesma maneira que os outros músicos, que se revezarão nos instrumentos.

Nem todos pretendem viver de música. Atualmente, apenas Jairo vive do que toca, com uma renda fixa, no conjunto, de pouco mais de dois mil cruzeiros. Os bailes rendem, na maioria das vezes, de 400 a 500 cruzeiros para cada músico, que sempre tem, devido a condições, que arrumar um emprego de dia e tocar à noite. Essa vai ser a primeira experiência do Tempo com música não comercial.

HUMANO DEMAIS

Chega às lojas a fita cassete “Humano Demais”, primeiro ato musical explícito do cantor e compositor Bernardo Pellegrini

Da Editoria

No best-seller Sem tesão não há solução, o somaterapeuta Roberto Feire referiu-se a ele como “meio bruxo, meio duende”. O londrinense Bernardo Pellegrini, 32 anos, jornalista e músico, uma figura sempre inquieta, apronta mais uma: chega às lojas amanhã a fita cassete com 10 músicas de sua autoria. Lançando-se na empreitada de “tentar ser o tradutor destes sinais difusos de uma nova sensibilidade que existe no planeta”, Bernardo Pellegrini deixou o jornalismo de lado e mergulhou fundo na produção de seu primeiro trabalho musical explícito. Humano Demais, a fita, foi gravada de agosto a novembro em 24 canais no Estúdio Tompson, em Londrina, com arranjos de Marcelo Rodrix, direção artística, gravação e mixagem de Pedro Franciscon. O resultado foi um produto bem acabado, de uma dignidade e uma criatividade que pareciam ter voado do Norte do Paraná há alguns anos para pousar em outros centros, como São Paulo, para onde rumaram Arrigo Barnabé e Itamar Assumpção. Aliás, o Bernardo músico que o perseguia desde a infância ganhou corpo na capital paulista, há cinco anos, quando juntou-se ao baixista Sidney Giovenazzi (ex-Patife Band) para montar um show no teatro Lira Paulistana, que acabou não saindo. Agora, mais maduro, cerca de 150 músicas no repertório, o músico Bernardo deixa de ser conhecido por um grupo privilegiado de amigos e toma a direção do profissionalismo.

Folha – O título da música e da fita tem alguma relação com o Nietzsche do “demasiadamente humano”?

Bernardo – Eu quero tentar ser o tradutor destes sinais difusos de uma nova sensibilidade que há no planeta e que para mim, o Marquinhos Losnak, que fez a letra, é uma destas pessoas novas. Agora tem essa referência do Nietzsche que foi o primeiro coiote da história humana. Ele dizia que nasceu póstumo, não nasceu para o tempo dele, mas para depois. Ele conseguiu sacar que viveu numa civilização velha, criada em cima da escassez, dos códigos da escassez, mas a escassez se foi e mantém-se os códigos. O poema tinha essa força, essa expressão, mas não tinha nome. Dá interpretações superdiversas, porque o mutante é esse ser complexo mesmo, contém multidões. Cada pessoa contém todas as outras dentro dela e aceita isto, que é o contrário de toda a transa do romantismo, aquilo de ser você mesmo.

Folha – O trabalho que você mostra não tem propriamente uma unidade de forma, há ritmos diversos, da valsa à música atonal, mas a impressão que se tem é que toda música é uma obra aberta, que permite redescobertas e releituras…

Bernardo – Desde os 10 anos de idade eu faço música. Quando você faz música, quando tem ela na cabeça, tem a orquestra, você imagina onde entra um oboé etc. Você toca para alguém e tem a impressão de que isso tudo está atrás. Pena que não dá para transmitir para todo mundo só com o violão, mas tem pessoas que percebem. Para viabilizar a fita a gente fez a nível de teclado, quer dizer, um tecladista para imitar outros músicos e contei com alguns músicos convidados. Para pegar todos os músicos necessários, ensaiar e gravar, precisaria de uma estrutura que eu não possuía. Tive que escolher, entre umas 40 músicas que eu gosto, dez que permitiam esta linguagem de teclado. A preocupação era mostrar o que eu compunha, dar às pessoas uma ideia do meu universo. Não é uma fita conceitual, na qual defendo uma ideia, com vinhetas, uma coisa ligando-se às outras. No Brasil é assim: veja os cineastas. A maioria dos filmes nacionais é chata de se assistir. O cara quer pôr tudo em um filme porque pode ser que só faça aquele. Acaba perdendo o fluxo, aquela coisa que o cinema americano tem porque produz quinhentos, mil filmes por ano, tem convivência com o cinema industrial. Então peguei as músicas que serviam melhor ao processo que seria usado, e algumas, como a da Laurie Anderson, ficaram perfeitas.

Folha – Musicar poemas é algo já antigo na MPB, mas na escolha das letras, e nas letras de sua autoria, fica evidente a busca do casamento entre os sons das palavras e das notas musicais, há uma premeditação nisto?

Bernardo – Tem poetas que são profundamente rítmicos. Você pega o Leminski, por exemplo, dá pra fazer dez músicas por dia com um livro dele. E o Leminski declarava abertamente que os poetas preferidos dele, brasileiros, eram o Augusto de Campos, o Caetano e o Chico Buarque. Uma das coisas que mais gosto em música é tentar associar essa coisa de alta poesia com a canção popular, este entrelaçamento.

Folha – O Caetano admitiu outro dia em entrevista que o processo dele se resume ao pastiche. Admitir isto parece chocante, mas há algum mal ou é um caminho o pastiche?

Bernardo – Não é um pastiche de forma pejorativa. O pastiche dele é o que tem de melhor na música brasileira de todos os tempos. Só o Quereres e não precisava fazer mais nada. É Camões com Lou Reed.

Folha – O que você ouve com maior frequência?

Bernardo – Na minha formação, depois de uma temporada de rock brutal, por volta de 70 a 74, veio a MPB, e depois, quase tudo. Sou meio faísca atrasada, costumo gostar de coisas que as pessoas não gostam mais ou quando está todo mundo gostando eu não gosto. Acontece com literatura também, só fui ler o Kundera esse ano, quando ele estava no auge, não suportava chegar perto. Gosto muito da Laurie Anderson, uma revolução, o eletrônico com uma alta qualidade.

Folha – Uma influência de alto poder tecnológico não descaracteriza um trabalho original, o que chamam de raiz?

Bernardo – Para mim não tem nada mais democrático que a música a nível de linguagem de massa. Quando um artista consegue sacar um grande processo, ele repassa isto para a humanidade. E tudo é assim. Um grupo restrito tem o conhecimento que depois se expande. Se for legal, torna-se representativo para todo mundo. O que é bom se incorpora. No cérebro tem neurônios que carregam informação, tem outro para não sei o quê, formando conjunto. E há um conjunto humano, todos fazendo suas coisas. Esta é a lógica. Mas para levar o seu conhecimento para a humanidade, você tem que alcançar um nível que vá para o senso comum, e este é obrigado a se corrigir e avançar. A espécie que não se adapta ao ambiente novo, dança. O ser humano rola assim…

Folha – Na hora de gravar, como foi o confronto com a tecnologia?

Bernardo – Foi fantástico trabalhar com o Marcelo Rodrix, um músico argentino que trabalha no Brasil e que já tinha este domínio. E foi importante também trabalhar com o Pedro, que trabalha com publicidade, confrontar a minha linguagem com as exigências da modernidade que ele representa e não é por acaso que faz bem o que faz. Chega um momento em que se parece com um jornal. Não tem dono. Você tem uma ideia, uma estrutura base, como o repórter tem uma matéria. O cara que vai ler sabe quem escreveu, mas tem uma porção de coisas em volta: o título, a escolha da foto, a diagramação, o dia escolhido para a publicação do texto, que não é o repórter quem faz. Como toda a geração de 70, a gente acreditava que era só ser criativo, pegar o violão e tocar, que o pessoal resolveria o resto. Mas se você não consegue sustentar uma nota durante três ou quatro segundos quando já está sem fôlego, prejudica tudo. Cantar é fundamental.

Folha – O processo criativo implica necessariamente em rompimento com as estruturas?

Bernardo – Para criar, você tem que estar na sua e você acaba tendo que brigar com muita gente, porque incomoda mesmo. Passam a te ver como um cara sem muito caráter para as coisas mundanas. Mas a sociedade é que está montada de um jeito que não consegue conviver com gente que não tenha produtividade, digamos assim, capitalista. E tem ainda o lado mais neurótico: uma parcela da população que não consegue conviver com quem está feliz por perto. No geral as pessoas têm um código de sobrevivência, uma ética, e se você rompe, acham que você está sacaneando. O artista com a vagabundagem dele acaba “sacaneando”. Não é fácil ficar na sua. Acredito que os grandes criadores são pessoas que conseguiram ouvir o ser interior absolutamente. O Maiakovski tem um poema em que fala mais ou menos assim: essa aparente distração do poeta são seu inferno e seu tormento porque ali está um caldeirão de inquietação absurda.

Folha – Você trabalha muito com significados ocultos e com arquétipos na sua música. Até onde o esoterismo te pega?

Bernardo – Acho que há um lado intuitivo, que chega junto com toda esta visão inconsciente do fenômeno humano, do qual o esoterismo é só uma leitura. Tem uma leitura junguiana que é tão louca quanto qualquer cultura mágica. Intuitivamente, tem-se uma cultura mágica primitiva. Agora, eu sempre fui fascinado pela interpretação de outra forma de estar no mundo. Nasci em 58 e em 60 a revolução dos novos estados de consciência já estava aí. Para mim tudo é normal. O fenômeno mágico está incorporado. O Buñuel e o Sartre tiveram um esforço danado para se livrar de Deus. Quando eu nasci, este Deus formal já não existia. Sou ateu sem nenhum conflito, nenhuma culpa. Então é um mundo novo. E nesta busca da tradução dos signos hoje em dia existem mil linguagens. A esotérica é uma delas, que eu acho superlegal desde que não vire religião, mas sirva para você se autorregular. Se a gente tem que se regular por um totem, volta alguns séculos, milênios até, na História. Volta para a horda.

Folha – Quais os discos que você anda a fim de ter?

Bernardo – Queria comprar a coleção do John Coltrane e do Charlie Parker, queria ouvir muito jazz. Eles têm um andamento louco, me fascinam.

Folha – E quais os que não gostaria de ter de jeito nenhum?

Bernardo – A única restrição que eu tenho, além do Oswaldo Montenegro, é o Fagner gritando. Não suporto. Acho clichê do clichê do clichê. Como afagar um calo. Se toca no rádio, mudo de estação. Já inventaram o zapp radiofônico?

|

A sacada-síntese de Bernardo Maurício Arruda Mendonça Em seu primeiro trabalho musical, Bernardo procura atingir um equilíbrio de qualidade entre música e letra. Assim, há espaço para um leque de ritmos, parcerias com poetas e diálogo com um competente time de músicos. Bernardo se vale de sua formação de MPB revisitando algumas formas (por exemplo, a valsa), acrescentando elementos novos, recuperando o gênero para os dias de hoje. Sua fita já contém a marca de um estilo em desenvolvimento. Nela encontramos um músico que sabe o que quer, ao contrário de outros trabalhos iniciais que, na maioria das vezes, vacilam. Trata-se de uma realização das mais sérias feitas, entre nós, nesses últimos e tranquilos anos. O trabalho de Bernardo parece namorar o “classicismo” e o “experimental”. Há canções que seguem uma linha pura e de grande clareza e outras que são francamente inventivas, ouçam-se: Borboleta e Lunagens, igualmente instigantes. Outro pormenor interessante é a voz de Bernardo. Bem colocada, com seu timbre levemente agudo, consegue um resultado feliz na dançante Risque, que abre o lado 2 de sua fita – uma supersalsa que faz uma ponte com o clássico Risque Meu Nome do Seu Caderno, de Ary Barroso, um samba-canção fossa. Bernardo assim inverte os registros; é quase uma sacada-síntese de épocas: da “dor-de-cotovelo” ao “chega-junto”. Neste seu trabalho inaugural ele consegue nos brindar com belas composições, como a suavíssima valsa, em parceria com a Laurie Anderson (extraída de Home of Brave), quarta faixa, lado 2, entre outras. Não é preciso falar muito; nem cabe falar sobre música. O correto é ouvi-la, cantá-la, senti-la. Bernardo neste fim de ano presenteia seus amigos e seus novos amigos ouvintes. Presente a tempo: presente em música. |

|

Viagem musical UM Humano demais (Bernardo Pellegrini / Marcos Losnak): “Desde que vi o Marquinhos pela primeira vez achei que ele é um protomutante, um coiote, uma destas pessoas novas que tem no planeta, que tem uma sensibilidade nova, que percebe as coisas de uma forma totalmente nova. Consegui que ele fizesse uma letra que traduzisse essa essência da personalidade dele. Quanto à guitarra, eu disse para o Paulinho Wesley que queria um caminhão cruzando a Castelo Branco chuvosa à meia noite. Um diálogo a partir do clima. Ficou ótimo”. Criatura (Bernardo Pellegrini): “É uma discussão sobre a mulher moderna. Vi um mito desta mulher a partir de uma amiga minha, que era o resumo de tudo isso. Tinha tetas de italiana amamentando o terceiro filho, óculos de Jimi Hendrix tomando sol na Califórnia, colar de Janis Joplin, sapato de estilista japonês da década de oitenta, fusion mesmo! Então comecei: ‘Senhora das rezas…’ pegando os mistérios e a música deu sorte. O Marco Aurélio, spalla da Sinfônica, de 16 anos, um músico supercriativo fez todos os naipes do violino e o Marcelo teve muito bom gosto para completar a orquestra”. Ameríndia (Bernardo Pellegrini): “Essa é velha pra caramba. Um dia a Regina Fonseca estava brincando com o violão e inventou uma frase, peguei esta frase e na época estava apaixonado pela América Pré-Colombiana. Eu acho que tem uma cultura central no planeta, que é a cultura judaico cristã branca ocidental, e tem uma série de culturas periféricas que estão indo pro espaço. A gente na América Latina tem uma cultura fantástica, civilizações fantásticas, então fiz a música em cima disso. O diálogo das imagens é louco. Esta eu sabia que ficaria boa no teclado, então aproveitei este espaço de fazer música primitiva com uma linguagem minimalista”. Tropeçando em corpos nus (Bernardo Pellegrini / Nelson Capucho): “Peguei a letra e senti que dava para fazer uma música de estrada, sempre amei as músicas do Roberto Carlos, aquela do Caminhoneiro. Eu achava que daria para fazer uma música de altíssima qualidade do mesmo jeito. O Sidney Giovenazzi telefonou para o estúdio e por acaso eu estava lá. Fazia tempo que a gente não se via. Perguntei se ele estava a fim de fazer o baixo, ele topou. Era aniversário dele e ele fez um supercontrabaixo furioso, lindíssimo. É uma música sobre o estar no mundo e sobre velocidade. Para rádio”. Borboleta (Sidney Giovenazzi / Bernardo Pellegrini): “O Sidney uma vez estava em casa estudando baixo e fez uma frase atonal que ficou repetindo para exercício. Me fascinou. Eu disse: dá para botar letra e cantar isto. Eu percebia no trabalho dos caras mais modernos uma dificuldade de associar a linguagem nova às necessidades antigas. Tenho prazer em fazer essa ponte. É uma música serial que passa por todos os sons em cinco ou seis notas. Arrumei um jeito de cantar sem recurso de estúdio, só com violão, aí pedi para o Marcelo Rodrix um piano tipo Erik Satie, fazendo intervenções e o Pedro fez a percussão em cima, superinteressante. É uma forma de ver uma borboleta, descrever a trajetória dela e o que isso representa como expansão celular e memória molecular…”. DOIS Risque (Bernardo Pellegrini): “Esta música sempre imaginei pro Itamar Assumpção. Tem a frase do Ary Barroso – ‘Risque meu nome do seu caderno, não mereço o inferno do nosso amor fracassado’ – e aquela do Caetano que fala – ‘Não tenho nada com isso, nem vem falar, eu não consigo entender sua lógica’. Juntei as duas coisas e fiz a música a partir daí. Uma coisa de dissidência mesmo. Ficou uma música bem sucedida a nível de invenção. Parece um funk que vai indo, vai indo. Tive sorte de pegar o Vitor Gorni, saxofonista da Sinfônica, e o Eduardo Batistella, o melhor batera da cidade disparado. No estúdio colocamos um rotonton que ficou parecendo um tamborim caribenho, para dançar mesmo”. Ninja (Bernardo Pellegrini): “É supermaneira como um homem olhando nos olhos de uma mulher e viajando. Só isso. Um arranjo super standard, com muito requinte: combina até com casaco de pele”. Lunagens (Bernardo Pellegrini): “Fiz em Londrina, mas é sobre São Paulo. Uma forma de ver a vida noturna, os signos, andar chapado numa cidade, olhando as vitrines. É uma parábola de imagens. Primeira música no estúdio que fiz com voz e violão juntos”. Lírio branco (Bernardo Pellegrini / Laurie Anderson): “Durante o processo de gravação da fita compus nove músicas novas. As coisas iam saindo. Esta é uma delas. Peguei um texto da Laurie Anderson que fala de um filme do Fassbinder e traduzi para uma linguagem brasileira. Fiz uma valsa. Aí plasmei a voz dela falando o poema, ficou a coisa que mais gosto a nível de resultado mesmo”. Pétalas de setembro (Bernardo Pellegrini / Maurício Arruda Mendonça): “Quando olhei a letra que o Maurício me jogou na mão, quebrada daquele jeito, pensei: será que sai uma música? É de uma qualidade lírica, linda, também sobre um cara olhando uma mulher, mas é Londrina. Quando fala em pétalas de setembro já vejo aquele tapete de flores de ipê. Queria fazer uma só com violão e voz para me expor assim de uma certa maneira. Todo disco que tem isso, esse clima, eu gosto”. |

UM CÃO SEM DONO ANDA NA LUZ

Bernardo Pellegrini produz fita de ótima qualidade e agora parte para o CD

Nelson Capucho

Bernardo Pellegrini é maluco. O sujeito que decide vender o apartamento e enfiar o dinheiro na produção de uma fita cassete chamada “Iluminações”, de um tal de “Bando do Cão Sem Dono” – tudo made in Londrina – só pode ser maluco.

Ele ri. Pede um Almadén e uma água mineral ao garçom do Bierhaus, bar e restaurante no centro de Londrina. “Iluminações” em cima da mesa. A conversa vira viagem, com paradas em estações como Kierkegaard, contracultura, Leminski, Jimi Hendrix, neoliberalismo etc., etc…

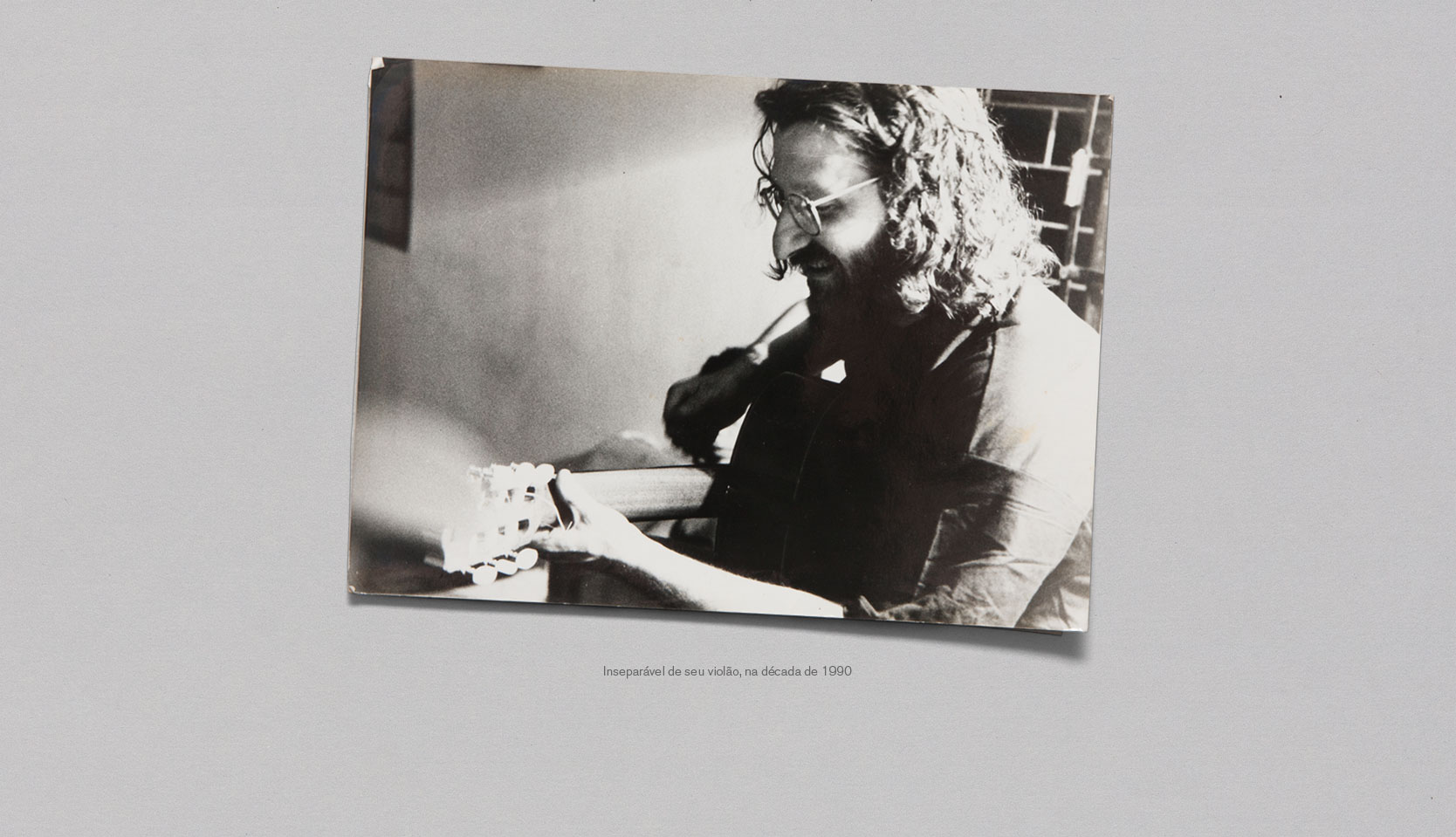

Nos anos 70, Bernardo era o mais musical de um grupo de jovens jornalistas do extinto “Jornal Panorama”, o que não significava muita coisa. Animava, com seu violão, reuniões informais e esfumaçadas. Milton Nascimento e Caetano Veloso no repertório.

Mudou-se para Sampa, trabalhou na “Folha de São Paulo” e depois, na revista “Planeta”. Voltou para Londrina e participou da experiência de um tablóide editado por uma cooperativa de jornalistas locais.

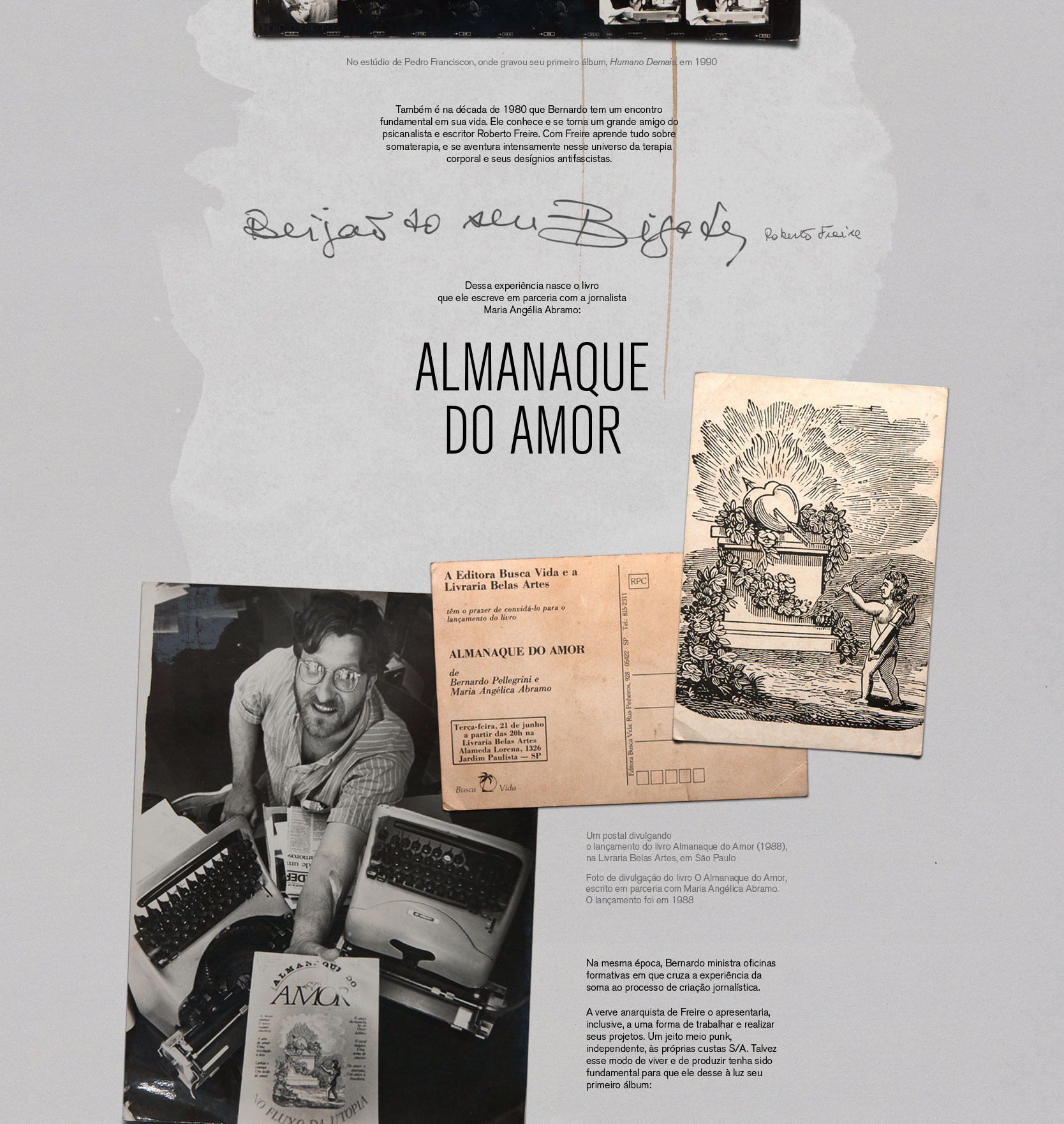

Editou o “Caderno Dois” da Folha de Londrina, descobriu a somaterapia e foi até citado pelo psicoterapeuta Roberto Freire em seu livro “Sem tesão não há solução”. Deixou o jornalismo de lado, meteu-se em uma empreitada literária: escreveu, em parceria com a mulher (hoje, ex-mulher) Maria Angélica Abramo, o “Almanaque do Amor”. A primeira edição esgotou faz tempo. Agora, o livro vai ser relançado pela Editora Casa da Soma, com um grande agito em São Paulo e Curitiba.

Em 1988, voltou à redação. Trabalhava na editoria de reportagens especiais da Folha de Londrina. Um dia ouviu alguém comentar que um cavalo fora espancado pelo carroceiro, e havia uma confusão danada por causa disso na região dos Cinco Conjuntos. Brigou pela pauta. Quando voltou da rua, o editor-chefe duvidou que ele tivesse assunto para uma página inteira.

O texto começava assim: “O cavalo olha ao redor com seus olhos enormes de cavalo que vai morrer”. Foi uma repercussão estrondosa. Choveram cartas na redação.

De repente, descobriu a capoeira. Pratica até hoje. Mas nunca parou de compor, tocar e cantar. Cometeu a primeira “maluquice” no final de 1990: chamava-se “Humano Demais”, fita cassete com suas composições e parcerias. Não ganhou dinheiro, mas ficou mais feliz.

— Nunca fiz nada pensando no mercado, no quanto poderia vender. Mas que existe um mercado regional para este tipo de trabalho, não tenho a menor dúvida.

O sonho do cantor e compositor londrinense é ouvir nos rádios, nos cinemas e nos restaurantes da cidade a boa música produzida aqui.

— Você liga o rádio e ouve o que está acontecendo em Londres ou nos Estados Unidos, mas não ouve nenhum músico da região.

Londrina precisa perder a vergonha, a timidez com relação ao que faz, defende, sem se importar com o mergulho no ufanismo.

— A cidade tem só 60 anos e já produziu um escritor do nível do Domingos Pellegrini. A única coisa importante que aconteceu na música brasileira dos anos 80 foi o Arrigo Barnabé e o movimento que ficou conhecido como “vanguarda paulista”. Isso nasceu aqui.

Bernardo lembra que a cidade tem pelo menos seis estúdios bem equipados e que cerca de 30 discos de boa qualidade técnica – envolvendo os mais variados gêneros, do sertanejo ao instrumental – já foram produzidos em Londrina.

Por que as rádios tocam tão pouco a produção regional?

— Não consigo entender. Falta boa vontade, ousadia, sei lá. Deve ser aquela coisa, como diz o Kierkegaard, de que o passado é seguro. Preferem não mudar nada.

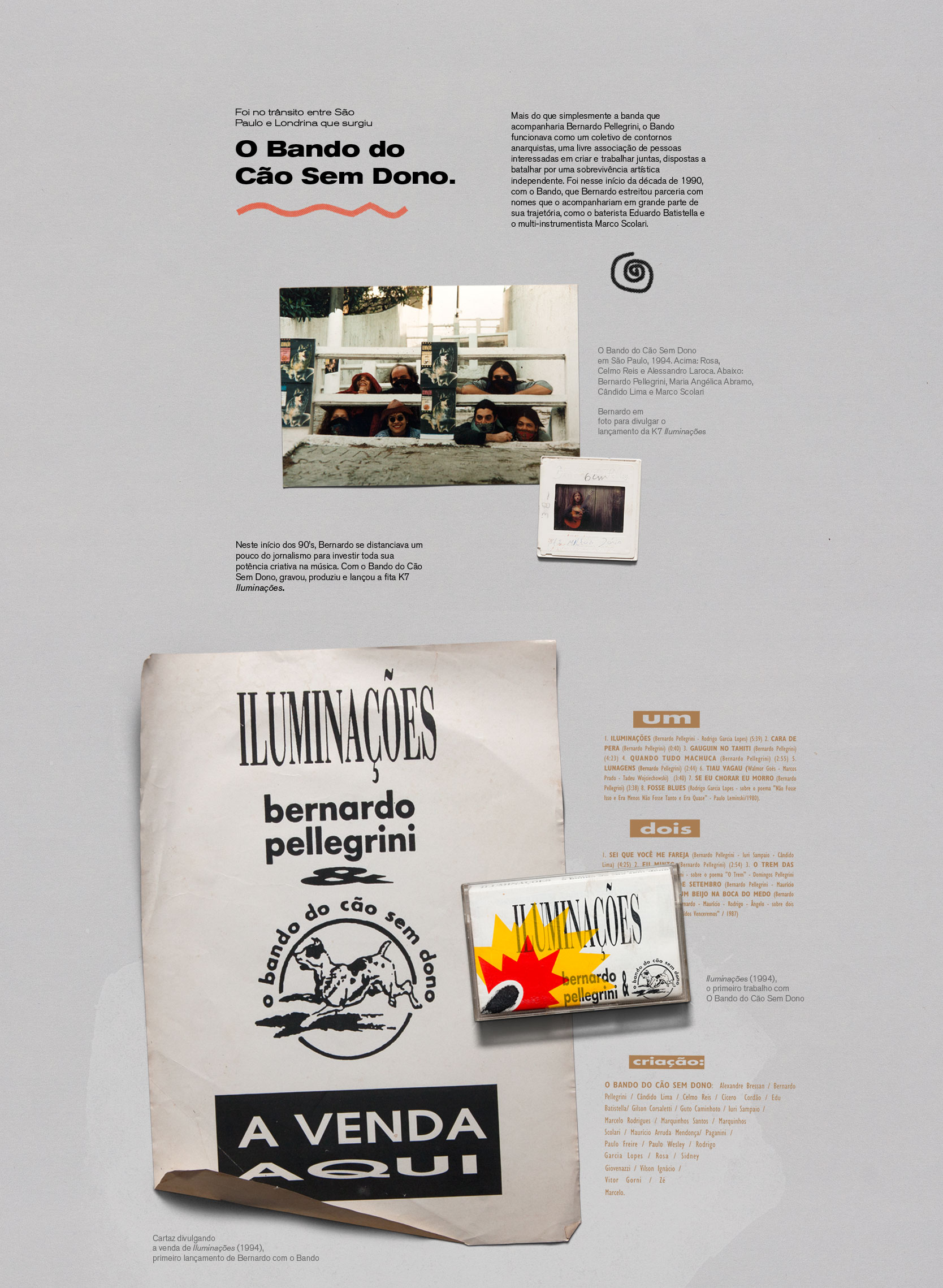

A ideia do “Iluminações” nasceu no início do ano passado em São Paulo, onde Bernardo morou com outros músicos que acabariam participando da gravação. Surgia o “Bando do Cão Sem Dono”. Em julho, aportaram em Londrina, com mil ideias na cabeça e os instrumentos nas mãos. Músicos locais e amigos de Bernardo de outras praças foram envolvidos no projeto. Uma loucura coletiva.

— Tinha gente que se matava de trabalhar no estúdio e quando ia embora ainda me dizia obrigado. Acho que todo mundo curtiu.

Viver na dureza em nome de um sonho não é tão simples nos anos 90.

— Claro que às vezes eu penso nisso. Estou com 35 anos, minha filha acha que sou um vagabundo… essas coisas. Mas faz parte.

Acontece que, com ele, o sonho sempre acaba falando mais alto.

— Como no verso do Torquato Neto: não tenho tempo a perder. Então não entro em barca furada. Sei o que é importante para mim.

Não despreza o sucesso, mas sabe o que quer.

— Se acontecer alguma coisa, quero que seja real. Dá pra fazer truques, mas não é esse o meu caminho.

A fita é, na verdade, mais uma etapa do projeto. Bernardo e o Bando partem agora rumo ao Compact Disc, que deve lançar no próximo ano.

— Não tem aquela visão do cão sem dono coitadinho. O cão-sem-donismo é uma relação de produção de cultura em que ninguém é empregado, ninguém é patrão. Esta é a nossa utopia – ele diz, empolgado.

— A gente quer se divertir sempre. Quer ter prazer. Para mim, a criação é o êxtase. Só fico satisfeito quando estou criando. Quanto mais experiências, mais me sinto uma pessoa rica.

Bebe um gole de vinho, pensa um pouco:

— O que significa dar certou ou dar errado? Se chove, os que estão de guarda-chuva deram certo. Se não chove… Isto é uma bobagem. As coisas têm que fazer sentido. A gente tira energia deste sentido. Se eu roubar um cego na esquina, vai ser horrível. Sou honesto. Não vou conseguir ter energia.

Dom Quixote espeta todos os moinhos.

— Eles vêm com essa conversa de neoliberalismo, neo-não-sei-o-quê, que são tentativas de salvar o capitalismo. O que faz a história é a humanidade trabalhando, produzindo, criando. Os artistas mudam mais a sociedade que os políticos.

Ajeita os óculos, meio John Lennon:

— O filme não chegou nem na metade. A trama está ficando complicada, mas a história continua.

Um gole de água mineral e…

— Minha geração passou por uma trituradeira. Acho que até rascunhou uma coisa grande e depois broxou. Eu curto muito a contracultura, aquela coisa dos anos 60, me identifico, acho lindo.

Ele fala, com olhos de quem é apaixonado por somaterapia e capoeira.

— Nosso trabalho não é filosófico. Não é o que a gente pensa, é o que a gente sente.

Bernardo Pellegrini é maluco. Graças a Deus.

|

“ILUMINAÇÕES” É MÚSICA-SÍNTESE A fita cassete “Iluminações”, semente para o CD de Bernardo Pellegrini e o “Bando do Cão Sem Dono”, tem, de saída, o mérito de permitir exposição mais ampla do trabalho de um grupo de músicos competentes: Celmo Reis, Paulo Wesley, Alexandre Bressan, Vílson Ignácio, Marquinhos Santos, Gilson Corsaletti, Edu Batistella, Paganini, Marcelo Rodrigues, Marquinho Scolari, Vitor Gorni, Cícero Cordão e Roberto Sabino. O excelente baixista Sideney Giovenazzi (ex-Patife Band) toca em duas faixas e ainda programa e executa os teclados em “Dei um beijo na boca do medo” (Bernardo Pellegrini). Rosa, vocal em três faixas, arrasa no blues, especialmente em “Tiau vagau” (Walmor Góes / Marcos Prado / Tadeu Wojciechowski). Elaine Godinho dá uma canja no vocal em “Se eu chorar eu morro” (Bernardo Pellegrini). Convidado especial, o violeiro Paulo Freire é responsável pelo molho caipira em “O trem das maravilhas” (Bernardo Pellegrini / Domingos Pellegrini Jr.) e “Gauguin no Tahiti” (Bernardo). Nas letras das canções, corre o sangue da melhor poesia que se produz atualmente no país com versos de Paulo Leminski, Rodrigo Garcia Lopes, Maurício Arruda Mendonça, Marcos Prado, Tadeu Wojciechowski e Domingos Pellegrini Jr. Há toques de MPB, rock, blues e música sertaneja. Tudo pode acontecer. Para Bernardo, isto é música-síntese, a intertextualidade, uma característica do final de milênio. “Hoje, o cérebro de um adolescente tem 3 mil por cento a mais de informações do que as necessárias para a sobrevivência”, comenta. As vertentes se juntam dando origem a novas timbragens, novos sons. Tudo se renova. O compositor lembra que as distorções ousadas por Jimi Hendrix nos lisérgicos anos 70 acabaram proporcionando uma evolução na indústria de pedais para guitarras: “Tem muito garoto hoje em dia que toca melhor que o Hendrix. Há mais recursos técnicos. Mas ele abriu o caminho. Era um cara genial”. “Iluminações” foi gravada e mixada por Marcelo Rodrigues, no estúdio Musiarte (Fone: 043-329-1426, em Londrina. Quem quiser adquirir a fita, pode telefonar para 043-322-4262. (N.C.) |

|

Iluminações (Bernardo Pellegrini / Rodrigo Garcia Lopes) Não diga que você não liga a mínima pra toda essa luminosidade Zanzando pela casa vazia procuro Phosphorus entre um Buda de sândalo & uma rosa O piso cede sob minhas meias vermelhas sede o pensamento não se detém em nada mas vagueia entre cada coisa vívida O ar da tarde invade o ar da tarde invade a varanda da casa restos de fogueira da noite passada Lunagens (Bernardo Pellegrini) Lunagem na névoa paisagem de um blues seu rosto todo azul auréola de luz ígnea no céu Dilúvio níveo véu plumagem de trigais estrias azuis um fio de prata no breu Viagem volúvel na sombra dos pastéis fulgor frio de gás marolas febris de Iris lilás Insígneas selvagens nos lábios dos faróis estranhos sinais parábola de imagens no ar |

A INVASÃO DOS ANARQUISTAS

Do escritor Roberto Freire ao grupo Bando do Cão Sem Dono, os hóspedes que Campinas recebe até amanhã divulgam em sua obra o pensamento libertário

Sérgio Oliveira Jr.

Os anarquistas estão chegando. E com eles, Campinas ganha uma série de opções culturais que a transformam na capital brasileira das ideias libertárias durante este final de semana. A “invasão da liberdade” começou ontem, com a presença do jornalista, escritor, terapeuta e, acima de tudo, anarquista Roberto Freire, que lançou os três primeiros volumes da coleção As Aventuras de João Pão, Um Menor Abandonado (Editora Moderna), no Centro Cultural Victoria. Autor de Sem Tesão Não Há Solução, Ame e Dê Vexame e Utopia e Paixão, entre outros, esta é a primeira vez que Freire escreve para o público infanto-juvenil.

“A ideia de escrever para crianças surgiu de um pedido de minha neta que, um dia, me perguntou se poderia ler um livro escrito por mim. Então me animei a contar estas histórias”, conta Freire. Para narrar a história de um menor abandonado, o escritor aproveitou uma experiência de 1969, quando foi morar junto com crianças de rua do Recife com a intenção de escrever uma reportagem para a revista Realidade. “Com a reportagem acabei ganhando o Prêmio Esso de Jornalismo daquele ano, mas, infelizmente, não pude contar tudo que vi”, diz o escritor, referindo-se à censura imposta pelo autoritarismo dos militares.

Freire morou durante quatro meses no centro de Recife, disfarçado de vendedor de cafezinho, e conheceu profundamente a vida dos meninos de rua. Ele lembra que presenciou vários atos de violência, até mesmo assassinatos, e que, apesar de agora estar escrevendo uma ficção para crianças, procurou dar um tratamento fiel às suas experiências. “Não escondi nada. As histórias são reais, mas, ao mesmo tempo, narradas de uma forma leve”.

Esse equilíbrio entre a dura realidade das ruas e a leveza do texto é conseguido a partir da análise que Freire faz do cotidiano dos menores abandonados. “Existem dois lados em suas vidas: um trágico, expresso na miséria e violência a que são expostos, e outro poético, que floresce durante as brincadeiras, os jogos e os amores infantis. Depois do lançamento do livro, Freire fez uma palestra sobre Maiores e Menores abandonados.

A segunda investida dos libertários acontece hoje, com lançamento de uma nova edição de O Almanaque do Amor, escrito por Bernardo Pellegrini e Maria Angélica, no Campus Central da Puccamp, às 20 horas. Influenciado pelas utopias anarquistas, o livro mostra todas as fases do amor, retratando a história de casais famosos, como Adão e Eva, Romeu e Julieta, Sartre e Simone de Beauvoir e muito mais. Após o lançamento, Freire volta à cena e faz uma palestra sobre Soma, Amor e Anarquia.

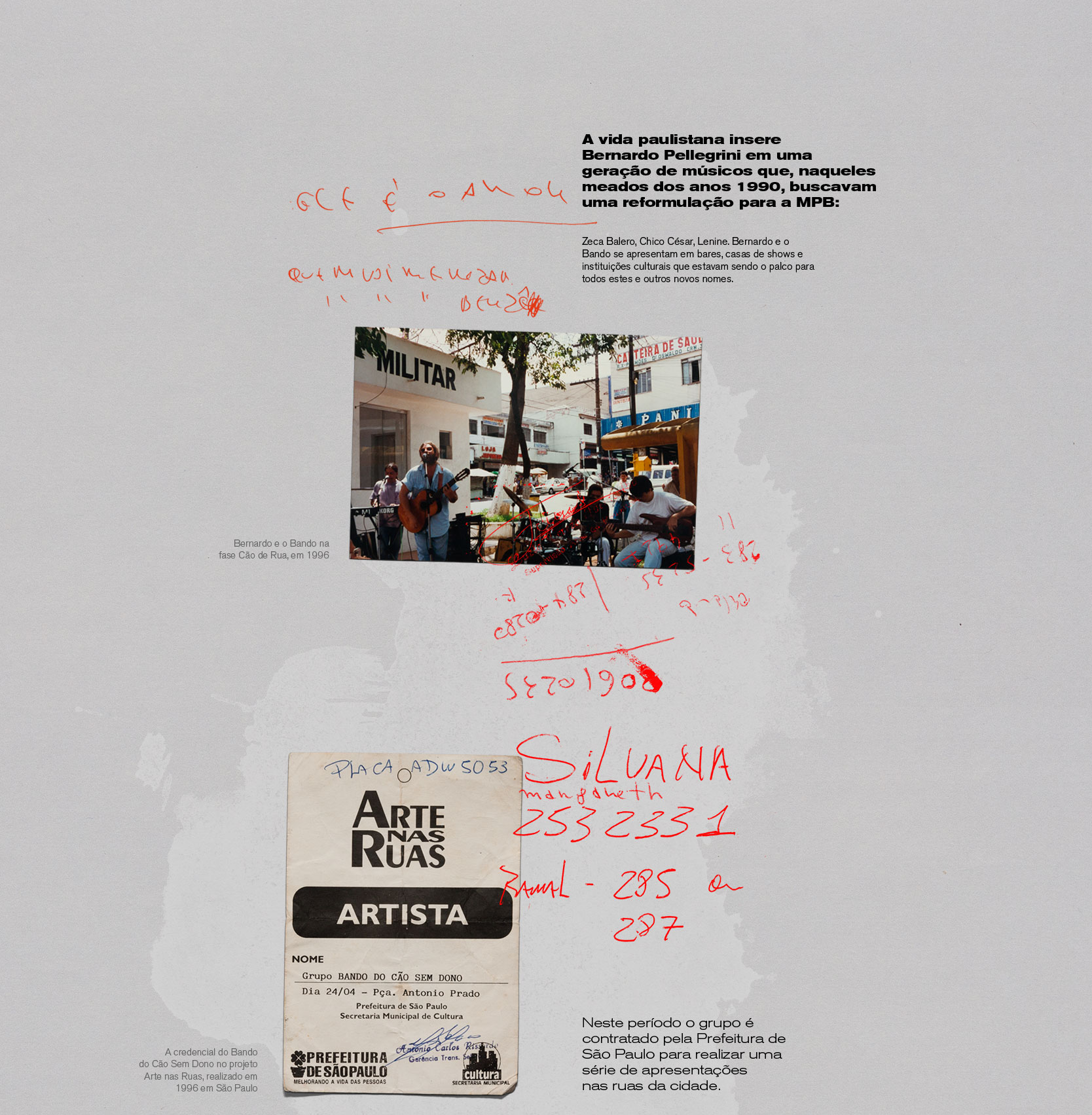

Uma demonstração técnico-prática da Somaterapia será realizada por Freire amanhã, às 14 horas, no Sesc de Campinas. A Soma é uma terapia anarquista criada e desenvolvida por ele há mais de 25 anos. “É uma terapia corporal e em grupo, baseada na obra de Wilhelm Reich, que procura a prevenção e a recuperação de pessoas submetidas a repressão autoritária”, explica. O grupo do Bando do Cão Sem Dono encerra a passagem dos anarquistas por Campinas com o show Iluminações, amanhã, às 20h30, também no Sesc Campinas.

|

ILUMINAÇÕES É O SHOW DE AMANHÃ

“Lambo aos que dão, ladro aos que não dão e mordo os maus”. A frase do filósofo grego Diógenes, o cínico, inspirou o nome do grupo Bando do Cão Sem Dono, que apresenta o show Iluminações amanhã, às 20h30, no Sesc Campinas. O grupo, formado há um ano por músicos paranaenses, investe na versatilidade da música brasileira, que permite o cruzamento de várias linguagens e o processamento de novas sínteses, para embalar letras fortemente influenciadas pelas ideias anarquistas. “O Cão Sem Dono não tem nada de coitadinho. Ele simboliza a liberdade de estar solto no mundo”, explica o vocalista Bernardo Pellegrini. O ecletismo e o engajamento político são as principais características do grupo. Seis músicos e uma dançarina apresentam 21 canções passeando por 16 ritmos diferentes, entre eles o blues, o jazz, o samba, a valsa e o tango. “É um som totalmente novo, onde a gente procura unir a informação oculta à canção popular”, define Pellegrini. Apesar de adotarem uma postura alternativa, os músicos do Bando querem conquistar um espaço para divulgar o seu trabalho. Para isto, eles aproveitaram a popularização da tecnologia digital para produzir um CD independente, que está em fase de finalização. “Nós temos um projeto que quer viabilizar a colocação de nossa música no mercado e provar que é possível produzir cultura sem sermos cooptados pela mídia”, aposta o vocalista. Além de Bernardo Pellegrini, violão e voz, o Bando do Cão Sem Dono tem Rosa, vocalista e atriz; Celmo Reis, guitarra; Marco Escorlati, teclados e sanfona; Alessandro, baixo e cello; Cândido Lima, bateria e percussão, e Maria Angélica, dançarina. Todos os músicos também têm experiência como atores, o que enriquece a performance do grupo. Ingressos custam R$ 5,00 e estão à venda no Centro Cultural Victoria, Livraria Letras e Artes e no local do show, Rua Dom José I, 270. |

|

O QUE É O senso comum consagrou a palavra anarquismo como sinônimo de bagunça e desordem, mas, na realidade, tanto o seu significado etimológico quanto político são bem diferentes.Ela é uma palavra de origem grega que significa, literalmente, sem governo e que, a partir de meados do século passado, foi emprestada por um grupo de pensadores que tinham propostas para construção de uma sociedade diferente, sem Estado, eleições, ou divisão de classes. A afirmação de que cada pessoa é original e única, a paixão pela liberdade e pela igualdade, e a relutância em aceitar qualquer forma de poder são princípios comuns aos anarquistas. |

|

“SE PARARMOS, A DITADURA VOLTA A paixão pela liberdade rendeu ao anarquista Roberto Freire muitos problemas nas décadas de 60 e 70. Ele começou a ler alguns escritos libertários ainda na adolescência, “por insistência de amigos mais velhos”, mas, em 1964, “foi obrigado pelas circunstâncias históricas” a se aliar aos marxistas na luta contra a repressão e intolerância do recém-instaurado governo militar “Ingressei na Ação Popular e participei de diversas missões perigosas. Fui preso torturado e respondi vários processos”, resume. As adversidades, porém, não retiraram de Freire a vontade de lutar por uma sociedade em que os valores de liberdade e igualdade deixem de ser apenas abstrações e se realizem. “Pelo contrário, toda esta minha experiência me transformou em um militante permanente. Se nós pararmos, tenho certeza que a ditadura volta”, avalia. Toda sua obra é influenciada pelo seu ponto de vista político. Como psicanalista, Freire, baseado nas descobertas de Wilhelm Reich, criou a Somaterapia. “Ela é a única terapia no mundo que tem um conteúdo político explícito. Ela é o desejo permanente de luta contra qualquer forma de dominação e poder”. As palestras e a demonstração que Freire faz em Campinas tem o objetivo de formar o 1º Grupo de Soma de Campinas. |

REVISTA COYOTE: Nº 26, VERÃO DE 2014

BERNARDO PELLEGRINI: CÃO SEM DONO

Nascido em1958, o jornalista e compositor Bernardo Pellegini é uma figura de proa na cena cultural londrinense, fruto da efervescência dos anos 70 e 80 na cidade. Como jornalista, fazendo jus ao sobrenome, Bernardo foi peregrino. Teve passagens pelo jornal Panorama (onde juntou-se, em plena ditadura, a um time de grandes jornalistas então “exilados” na cidade), Folha de Londrina, Folha de S. Paulo. Fundou a Cooperativa de Jornalistas do Paraná e o jornal independente Paraná Repórter. Foi editor dos jornais Brasil Repórter e O Repórter. Em São Paulo, colaborou com as revistas Planeta, Status e assumiu a edição da Gazeta de Pinheiros. De volta a Londrina, criou o “Caderno 2” e foi editor-chefe da Folha de Londrina. Em Ilha Bela (SP), com Maria Angélica Abramo, escreveu Almanaque do Amor. Escreveu também o livro-reportagem Cerrados – A Presença Japonesa no Campo (com Paulo San Martin). De 2001 a 2004 foi Secretario de Cultura de Londrina.

Com uma personalidade múltipla, é na arte da canção que Bernardo sintetiza duas paixões, sua lucidez crítica, suas relações pessoais e conflitos, compondo músicas que são instantâneos de nosso tempo complexo e veloz. É autor de mais de duzentas músicas.

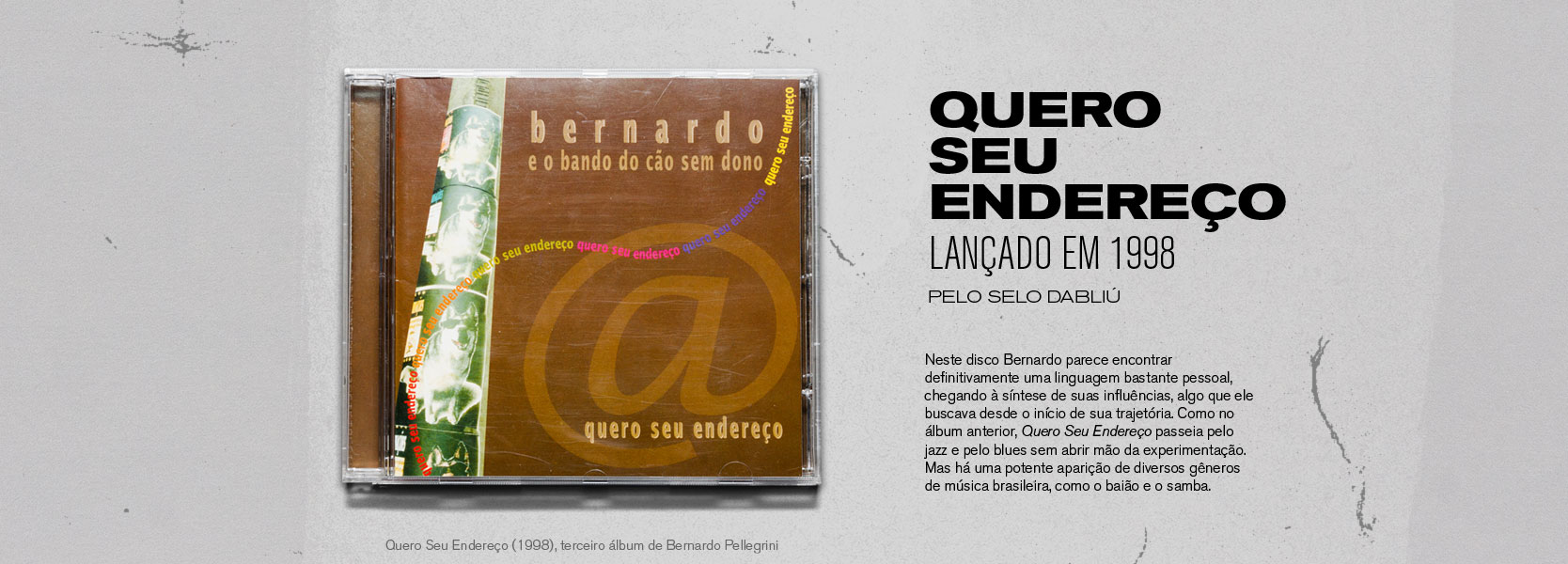

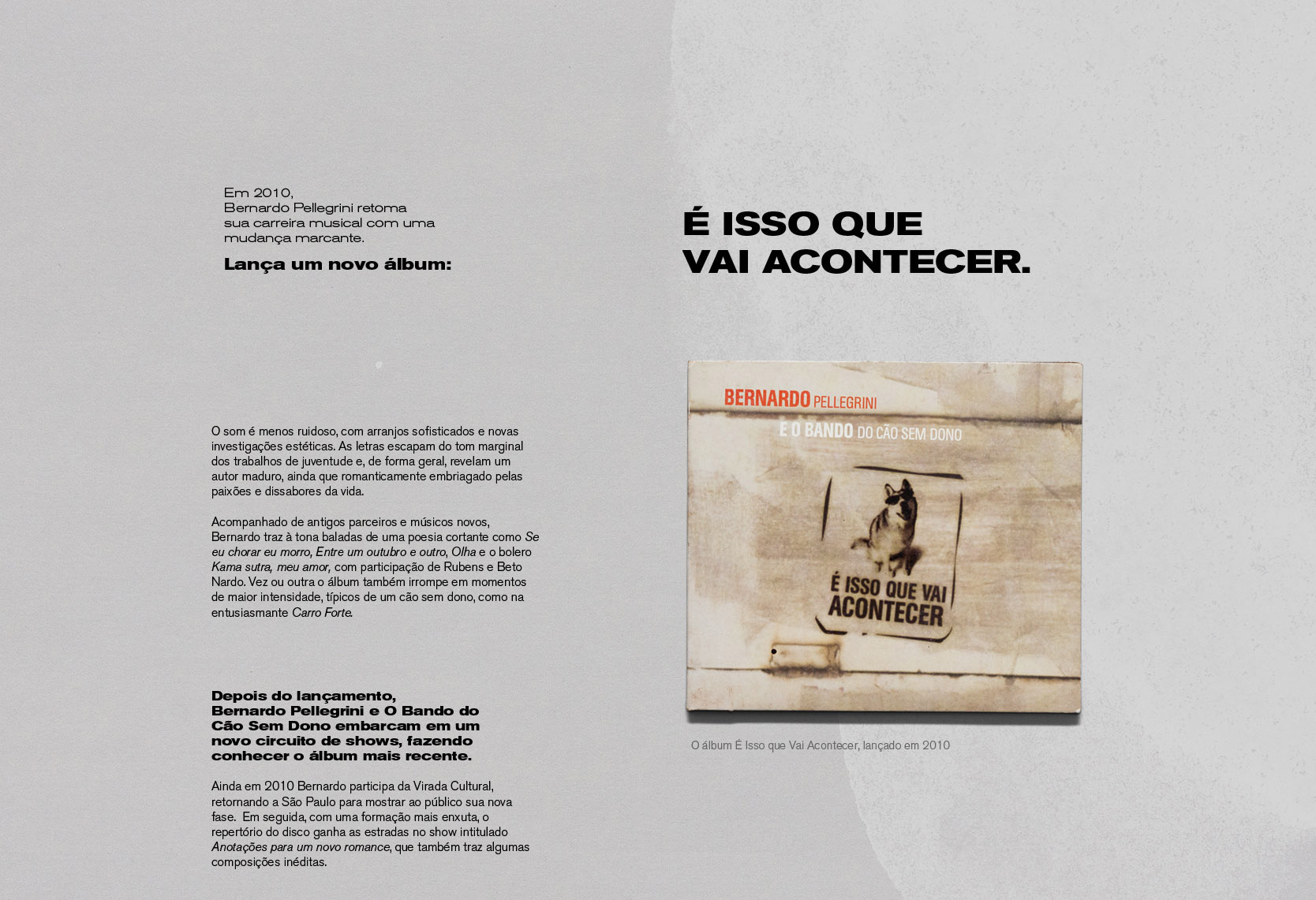

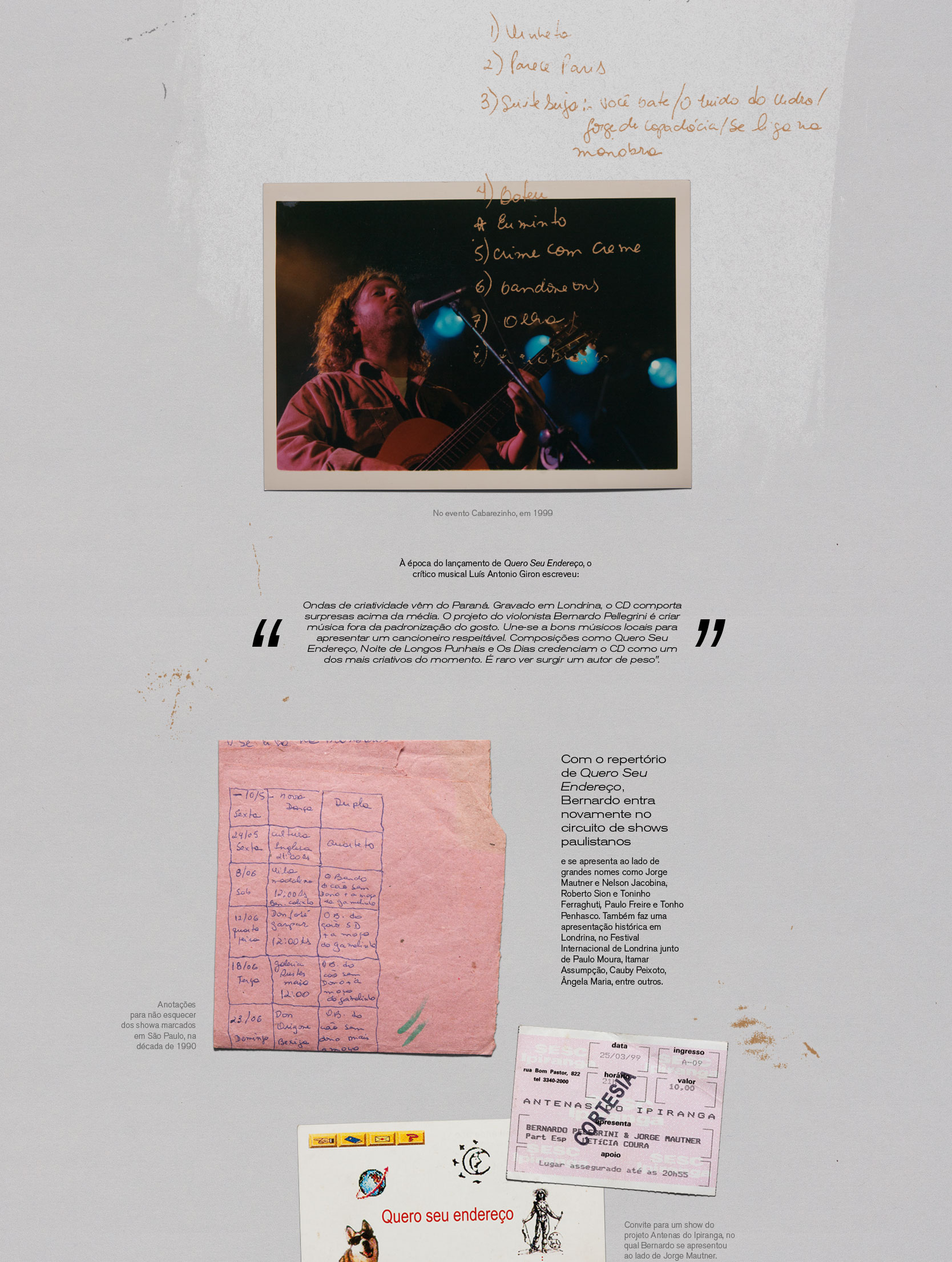

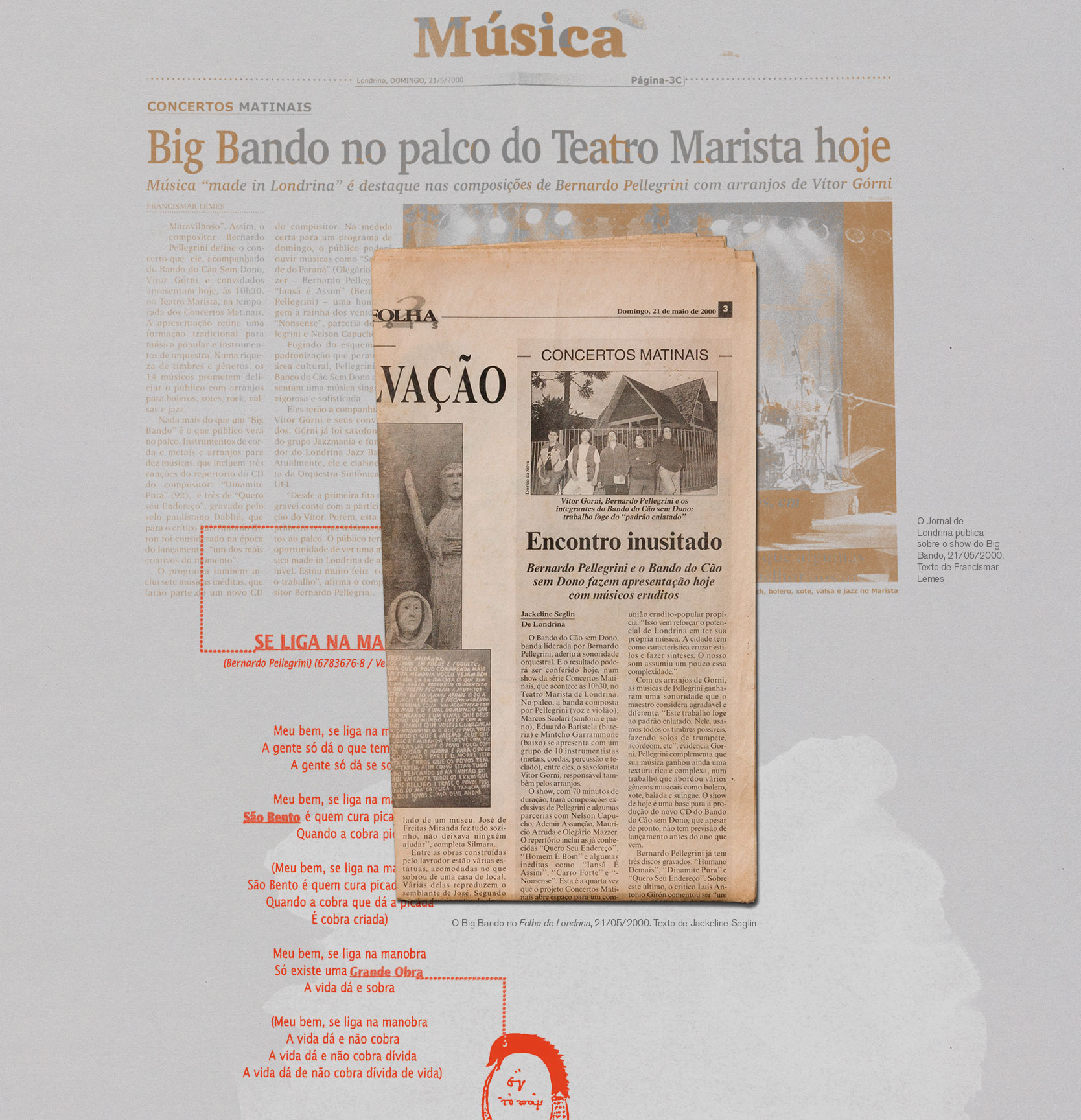

O primeiro registro foi Humano Demais (1990), trabalho que trazia músicas-chave de seu repertório como “Ninja” e “Pétalas de Setembro” (em pareceria com Maurício Arruda Mendonça). Depois vieram os CDs Dinamite Pura (1995) e Quero seu Endereço (1998). Gravado durante uma temporada em São Paulo, Quero seu Endereço foi considerado pelo crítico Luis Antonio Giron um dos discos mais criativos surgidos naquele ano. Em 2010 foi a ez de É Isso Que Vai acontecer, sempre acompanhado do Bando do Cão Sem Dono, banda que conta com músicos Como Eduardo Batistella e Marco Scolari. Sempre lapidando novas canões, Bernardo tem um disco inédito na gaveta, Bernardo e O Big Bando, gravado em 2000, acompanhado da Big Band do maestro Vitor Gorni. Como produtor, acaba de finalizar Sensacional!, primeiro CD do jornalista Mylton Severiano (1940-2014). Dialogando com os poetas contemporâneos paranaenses, tem parcerias com os londrinenses Mário Bortolotto, Nelson Capucho, Domingos Pellegrini, Maurício Arruda Mendonça e os curitibanos Paulo Leminski e Marcos Prado. Seu trabalho musical é a tradução do espírito cosmopolita de Londrina.

As canções bernardianas transitam entre gêneros e estilos, expressando as várias influências culturais que formaram a cidade de Londrina, uma de suas paixões confessas. Como identificou o jornalista e parceiro Paulo San Martin: “A música de Bernardo é a música da diáspora do norte do Paraná. Essa nova mistura brasileira de gêneros e linguagens só podia ter surgido mesmo em Londrina”. Versátil, instigante e sempre com uma surpresa a tiracolo, em seu repertório há lugar tanto para uma canção caipira quanto para o jazz, para estilos que vão do baião, do rap, da balada romântica à poesia sonora e concreta.

Nesta entrevista à Coyote, Bernardo Pellegrini fala de Londrina, de sua formação cultural e do mistério da canção.

Rodrigo Garcia Lopes

Colaboração de Marcos Losnak

Como a música surgiu na sua vida?

Sempre fiz música. Compor é uma paixão. Meu irmão, Clério, começou a aprender violão e eu ficava ali, olhando. Tinha a coisa de viver no hotel de meus pais, minha família vivia numa frente de colonização louca que era o norte do Paraná, para onde vinha gente do mundo inteiro. Lembro dos mascates coreanos, italianos e libaneses vendendo farnel de tecido, e toda noite, quando o pessoal se sentava na varanda do hotel, saía cada conversa interessantíssima… Eu tive um Mil e Uma Noites muito particular ali, na infância. Muitos hóspedes tinham violão, meu irmão tocava e eu vi minha chance de me exibir, de aparecer. Então aprendi o básico e já queria fazer sucesso com a turma [risos]. Acho que é meu espírito rock’n’roll. Meu irmão era um compositor sofisticado, compunha bossa nova, conhecia aqueles acordes mais difíceis, aquela harmonização de samba que nasceu com a bossa nova, e eu sempre aprendendo com ele.

O que você ouvia na sua casa?

Bom, meu pai era um cara formado pela Rádio Nacional, que ele ouvia desde criança. Ele conhecia todos os sambas, tudo de Dorival Caymmi, Ari Barroso, tudo o que o Silvio Caldas cantava. Já minha mãe era valseira, gostava de Strauss… Como morávamos num hotel, tínhamos música ambiente. E depois vieram os festivais, quando a canção ainda tinha um status. Chegava O Estado de São Paulo com matérias e eu via os hóspedes comentando as letras, quem tinha que ganhar, aquilo virava um fórum. A canção ainda tinha esse status, e era aquilo que eu queria fazer, tinha o desejo de estar naquele universo. Na mesma época comecei a escrever contos, poemas. Eu via as peças do meu primo Domingos Pellegrini, e comecei a fazer teatro, a ler muito. Então, quando decidi trabalhar em jornal foi pensando em desenvolver isso, que era algo que o jornalismo moderno permitia. Deixei o jornal Panorama e fui para a Folha de Londrina, com a Joana Lopes, que fazia o Brasil Mulher, o primeiro jornal feminista do Brasil. Eram pouquíssimas as publicações legais de cultura naquela época, o jornalismo ainda era bastante antiquado. Depois fui para São Paulo ser jornalista de cultura, o que era o meu sonho. Era um momento de busca de linguagem, do jornalismo como uma linguagem popular, como linguagem de expressão do Brasil. A visão do jornalista como um neurônio social, o que carrega a informação, cujo papel não é julgar, mas trazer a informação, o material para que as pessoas tenham uma visão sofisticada da vida, para ajudar você a viver, a fazer escolhas, a conhecer outras coisas, outras visões, e não trazer a informação resolvida e utilitária (você pode pegar uma pessoa simples, mas se ela lê jornal ela se integra ao mundo). Era uma época em que os jornais influenciavam o país.

O que é a canção para você?

A canção é um momento alto do Brasil. Ela organizou a palavra falada brasileira. Por isso, foi muito mais através das canções do que do texto (que no Brasil era a língua da lei, a fala do poder, o português castiço) que as pessoas aprenderam a se comunicar, criando essa potência de expressão que é a cultura brasileira. O Brasil mixou três línguas: o português escorrido, horizontal; o africano percussivo, vertical; e a língua dos índios, feita de ventos, de timbres e texturas. Dessa diversidade absurda nasceu uma língua popular que se sofisticou quando virou produto e começou a ser compartilhada, retroalimentada, através do rádio. Essa comunicação permanente como a própria fala, marca a canção ainda hoje e sempre. Nesse momento imagino Raul Seixas e Paulo Coelho traduzindo a sabedoria hindu no rock brazuca, imaginando Cazuza adaptando nossa língua ao blues, imagino Rogério Duprat ou Roberto Mentes musicando poemas do Décio Pignatari ou do Haroldo de Campos na sua língua serial, Vinícius de Moraes traduzindo praticamente todo o jazz tocando para um texto coloquial através da canções do Tom Jobim e do João Gilberto, sem contar os cantos dos escravos, as divisões do Geraldo Pereira, as ladainhas das rodas negras, o coro das procissões…

Como nossa cultura se organiza a partir da canção?

A canção se coloca na dimensão da cultura. É uma forma de comunicação sofisticada, pois as emoções estão no plano da comunicação. A cultura do século 20 se apresenta como possibilidade de organização das emoções. Eu gostaria de fazer um dicionário das emoções descritas nas canções no Brasil. Tem padrões de emoções para tudo o que você quiser. Você consegue imaginar o Brasil sem a voz do Roberto Carlos? Ele trata de tudo. Já João Gilberto organiza a musicalidade, a grande arte. Você vê como ele muda o jeito de falar. Ele grava coisas parnasianas só que muda a acentuação, e a transforma numa forma coloquial. O Luiz Tatit tem a tese de que toda canção tem origem na fala, que é produto de uma dicção. Compor uma canção, para ele, é procurar uma dicção convincente. Colada à ideia de canção está a minha ideia de cultura, de como você constrói uma nação. Eu sinto muito prazer em me pensar, como brasileiro, em me pensar como sendo expressão de uma civilização que pode ter respostas para todos os outros seres humanos. Acho que a existência é a organização de modos de vida. NA África há uma infinidade de dialetos, mas a língua africana veio a ser falada no Brasil. No Brasil, tem essa coisa louca de juntar gente de falar estranhas… Você pega um Camões e tem aquele derramamento, aquela língua fluída. Então vem o africano e coloca um batuque na língua e depois, através da canção, consegue quebrar o discurso da língua escrita, mudando as acentuações, trazendo a fala para a língua escrita pois a língua escrita é o poder. O Octavio Paz é quem fala do não-poder da língua falada, e o povo brasileiro transformou a língua falada numa língua poderosa, por essas acentuações, por essas misturas todas. Os caras foram estudar porque na África eles não têm uma língua comum, mas dialetos tribais, a cada cem, duzentos quilômetros, através do som. Os estudiosos descobriram que os caras conseguiam ler o som através da mímica corporal. Você consegue imaginar o cara dançando e, através dele, uma linguagem. Com os chineses, com os ideogramas, é mais ou menos isso. A linguagem deles é feita de imagens que se organizam. A linguagem do africano é a linguagem do corpo. Concordo com o Tatit: o compositor popular é um cara que adéqua um jeito de falar a um ritmo e a uma ideia, a uma visão de mundo. A canção popular no Brasil traz uma forma de comunicação tão espantosa que faz com que em, qualquer lugar do país, você escute poesia brasileiro no rádio. Isso para além de qualquer valoração moral, pois são pessoas comunicando emoções, sentimentos. Claro que há muito clichê, que acho que são emoções calejadas.

Em que momento a canção no Brasil deixa de ser sinônimo de samba?

O samba era a música da comunicação das pessoas no Rio naquele momento. As pessoas falavam daquele jeito, e as canções multiplicavam aquela fala. E não é só a entoação, como o Tati fala, mas também a construção dramática. Você pode falar “eu te amo” de muitas maneiras, mas as pessoas só vão entender se elas tiverem o código daquela emoção, daquela maneira de falar, que é o ponto de partida de uma elaboração muito mais sofisticada. O compositor tem que enunciar o problema, desenvolver a trama e resolver o fecho da história, tudo isso em três minutos!

E a chamada vanguarda paulistana?

Acho que eram artistas super talentosos, vivendo num ambiente de muita informação e de valorização da obra, da criação. Hoje não tem mais importância se você é original. A originalidade perdeu muito valor de mercado [risos]. Desde que você faça igual e bem feito, você sobrevive. Naquele momento, naquela geração de Itamar Assumpção e dos londrinenses Arrigo e Paulo Barnabé, eu morava em Pinheiro, em São Paulo. Aquilo foi um ajunção de pessoas interessantes, que era o momento do Lira Paulistana. Foi, acima de tudo, um momento de encontro de artistas, e isso aconteceu várias vezes em São Paulo, desde 1922. “Vanguarda Paulista” foi um guarda-chuvão que arrumaram para potencializar aquilo, que é a tendência de qualquer movimento. E ainda existia naquela época um viés boêmio e romântico nas redações de São Paulo que valorizavam aquela produção independente.

Quais as diferenças entre seu primeiro trabalho, Humano Demais, e o último, o CD Quero seu Endereço?

Quando gravei o Humano Demais eu tinha um projeto estético em progresso. Na minha primeira temporada em São Paulo, em 78, numa nascente Vila Madalena, convivo com as traduções e a poesia dos concretos, através de um amigo poeta chamado Pedro Tavares de Lima, que me levava na casa do Augusto de Campos. Lá vi o Haroldo de Campos ler poesia e aquilo foi uma bomba dentro de mim: a leitura dos poetas russos, principalmente. A gente só tocava praticamente nossas próprias músicas e as músicas do pessoal de Londrina. Minha paixão sempre foi o Itamar Assumpção, a gente mostrava as músicas que estava fazendo um para o outro, logo que ele se foi para Sampa e vinha para Londrina rever os amigos e visitar a família em Arapongas. No meu primeiro trabalho, Mina D’Água, de 76, fui o primeiro a cantar uma música dele num show. Em São Paulo, cada um foi para o seu lado. Fui trabalhar na Folha de S. Paulo, perdemos o contato. Ainda o vi num show da Vila Madalena, o primeiro dele em Sampa. Meu desafio criativo era trazer esse universo de certa forma erudito para a canção de rádio, organizar a fala e o som de tantas novas palavras e sentidos. No Humano Demais você vai ver em “Lírio Branco” uma clássica transcriação de um poema da Laurie Anderson que verti e transformei numa valsa brasileira. Já da experiência de música atonal e serial veio “Borboleta”. No caminho fui desenvolvendo uma música mais falada, tentando achar minha própria dicção, um jeito pessoal de tratar de emoções. Mudou o Natal, mudei eu e mudaram as sensorialidades desde minha adolescência, quando comecei a compor, olhando meu irmão Clério e meu primo Domingos compondo canções para os festivais universitários de 1968, 1969. Sempre me senti comprometido em traduzir esses sentimentos que nunca entendi muito bem em mim, o desconforto com a vida certinha, essa coisa de cão sem sono que fomos construindo enquanto ganhava o dinheiro do aluguel e ia criando os filhotes. Minha música mais pedida ainda hoje é “Se eu chorar eu morro”, que fiz bem jovem e é a expressão de um tempo em que só as mulheres podiam chorar. Tratamos sempre da libertação das mulheres mas falamos pouco do bem que isso nos fez. Hoje penso que o que fizemos, desde o começo até o último disco, foi mixar diferenças, harmonizar opostos, buscar esse caminho, mais do que o novo: o original. Fico feliz vendo que, à distância, é um projeto coerente com nossa própria pequena e explosiva cultura de Londrina e seus desafios: conciliar, no mesmo espaço urbano, povos de 45 culturas diferentes. Crescemos ouvindo rádio. A primeira repetidora de TV do interior do País foi aqui. Ouvimos os sertanejos, que sempre foram fortes, porque no norte do Paraná existe uma cidade a cada 20 quilômetros, eles tinham muito trabalho e muita emissoras de rádio. Ouvíamos a música dos japoneses, dos alemães, das bandas, das orquestras. Depois muito rock. Seguimos o som do Paulinho Barnabé, do Arrigo Barnabé, do Robinson Borba, da Neuza Pinheiro. E o Itamar e o Leminski, sempre. Acho que ainda hoje não perdi o senso daquilo que dizia o Ezra Pound sobre poesia, que eu acho que é canção: pensamento dançando em palavras, palavras dançando nos sons. Acredito, como o poeta americano Michael McClure, que a arte guarda o momento do ato criador, que pode ser sempre acionado, em qualquer época, atravessando os séculos. Acho que um dia ainda vamos navegar por esses mapas sensoriais através das canções, acionando complexos sistemas culturais a cada releitura de uma obra. Daqui para frente, cada vez mais, o seu verdadeiro parceiro é o seu ouvinte.

Você tem uma longa carreira jornalística. Sempre foi apaixonado pelo jornalismo?

Sim, mas pelo que eu chamo de jornalismo-paixão, o repórter indo lá e vivendo e contando, a coisa do new journalism americano. Esses caras, como o Roberto Freire, Mylton Severiano, Narciso Kalili, Sérgio de Souza, colocaram uma cultura do texto nas redações, revolucionaram a imprensa brasileira. Fizeram Bondinho, Ex, Extra, Realidade… Uma coisa muito forte na revista Realidade era a coisa da aventura, de levar o leitor na aventura, seja na Amazônia ou acompanhando a turnê do Roberto Carlos, o jornalista tinha essa voz pessoal, coisa que não existe mais. Hoje padronizou, parece que é sempre o mesmo cara que está escrevendo.

Comparando as duas épocas, como você vê o jornalismo praticado hoje?

Hoje é o jornalismo industrial, um jornalismo de consumo. O jornalismo industrial venceu. A universidade virou um instrumento de reserva de mercado. O historiador Eric Hobsbawn diz que o neoliberalismo desregulamentou o trabalho e regulamentou o ensino como cadeia de corrente ideológica. Quem vai hoje para as redações? Os filhos da classe média. Eles não brigam mais com os pais deles, que é quem paga as faculdades. A dinâmica deles é a de conseguir emprego, de pensar a profissão como carreira. Não vejo problema algum com isso, o que eu critico é que isso passou a ser hegemônico. Só tem isso! Você não tem mais a diversidade humana que havia nas redações. Hoje é um jornalismo papai-e-mamãe (papai é Guia Quatro Rodas, mamãe é Casa & Jardim) com publicações que infantilizam o consumidor, como Leminski fala da publicidade. A indústria do jornalismo avançou muito no sentido da apresentação, da rapidez, é uma boa indústria. Só que ela não tem mais uma visão de Brasil, ela tem uma visão funcional, neoliberal, de fazer a instituição republicana funcionar.

Sua obra musical tem várias vertentes, você trafega em vários gêneros. Tem desde coisa mais sofisticada como “White Lily/ Lírio Branco”, adaptado de uma letra da Laurie Anderon, ou “Petrogrado”, um poema belíssimo do Paulo Leminski, que você musicou, mas tem também umas coisas apelo mais popular como “Home é bom”, “Carro forte”. Fale um pouco dessa facilidade em compor, de seu processo criativo.

Eu tenho um prazer profundo em fazer música, e ando cada vez menos preocupado com as consequências disso, porque as consequências de se viver de música sempre forem horríveis [risos], isso de tentar viver profissionalmente de música com ao gente vivia de jornalismo. Minha formação em teatro ajudou muito a visualizar a música. A referência é o rádio. Qual o diferencial do compositor de Londrina? Todo compósito do Nordeste aprendeu música na rua, porque é muito forte o tambor. A gente, não. A gente ficava ouvindo o rádio, aqui só dava isso. Então, através do rádio, o compósito começa a mixar as informações, que é da natureza da colonização de Londrina. Como falei, são muitas nacionalidades compondo a cidade, fora brasileiros de todos os lugares. Veio de tudo para cá, japoneses, nordestinos, veio nazista, anarquista libertário, tudo. E aqui cada um teve que se comunicar, realizar outras mixagens. Por exemplo, a música do Arrigo, um cara que tem uma obra maravilhosa, é expressão disso. E o que é a música do Arrigo? É outra locução do rádio, do cinema. Clara Crocodilo é uma mistura de rádio, cinema, quadrinhos. O Charles Baudelaire não falava que as cidades são expressão do corpo? E a arte é o navegador, o GPS das emoções. A loucura do ser humano é a comunicação.

O que move você a compor uma canção?

Quanto canto uma música fico muito emocionado. Quando começo a fazer uma música quero chegar no ponto em que ela esteja pronta, para cantá-la e sentir essa emoção outra vez. Se ao seu lado estiver uma pessoa pela qual você está apaixonado querendo ouvi-la, ou seus amigos que adoram seu trabalho, melhor ainda, você cria uma comunidade, que é a utopia particular que eu sempre tive. Estar vivo, para mim, é estar criando, o que não é necessariamente estar feliz, estar alegre… Acho a coisa mais nojenta um poeta falar “ah, a gente falou de poesia o dia todo, vamos falar de outra coisa”… Poesia é uma necessidade mesmo, então a necessidade vira ofício e você quer melhorar, convencer mais pessoas. Quando estou estudando um compositor, eu quero ver como é que ele faz aquelas harmonias. Então fico assoviando, fico marcando o tempo, tentando ver as divisões. Você começa a pensar musicalmente, você está na rua, começa a cantarolar alguma coisa e as palavras começam a vir, começam a preencher aquilo. Por exemplo, a canção “Mares dos Mares”. Eu estava em Ilhabela fazendo o Almanaque do Amor, fazia um ano que eu não escrevia um poema nem escrevia uma música, aí saiu este poema. O Paulinho Barnabé deixou em casa um módulo de guitarra do Robert Fripp, do King Crimson, umas coisas de música serial, e botei uma coisa assim em cima desse poema. Às vezes você está trabalhando e vê a ideia de uma linha melódica. Outras vezes ,não. Essa coisa do zen, que o Leminski traduziu pra gente, da ideia do poema como satori, daquela coisa que faz você cair para trás, é um processo muito corporal.

O que acha da atual sociedade do espetáculo, do culto às celebridades, da fama instantânea?

Esta é a era do anonimato. A celebrização é só uma tentativa desesperada de sair do anonimato, ao qual estamos condenados. A verdade é a seguinte: quando você desapropria o saber de outra pessoa, você está dizendo que ela não sabe nada sobre a vida. Você está botando um número nela e dizendo: quem sabe de sua vida sou eu, de sua saúde, de seu futuro, etc. O problema é viver sem propriedade, sem controle, sem acumulação. A gente não consegue. A sociedade adequada para que a gente é, sensorialmente. Não há nada mais cruel que o mercado de trabalho. Você pode escapar do controle familiar, escolar, militar, mas não escapa do controle do mercado, pois tem que casar, ter filho, mandar para escola e entrar na cadeia produtiva. Não escapa. Quando escapa disso você é um desgraçado. A gente vive esse processo. Por isso a ideia do Bando do Cão Sem Dono. Uma ideia de independência. Tem alguma coisa errada? Não. Teve momentos em que a gente ganhou e outras, perdeu.